自家消費型太陽光発電が選ばれる理由とは?効果と注意点を解説

自家消費型太陽光発電は、発電した電力を自宅で利用し、余剰分を売電する仕組みで、電気料金削減や災害時の非常用電源として役立ちます。「全量自家消費型」と「余剰売電型」の2種類があり、電力使用量に応じて選択可能です。FIT制度利用時は自家消費率30%以上が必要で、蓄電池の導入やオール電化住宅への変更が効果的です。

目次

山形県の地勢・気候と光熱費の関係

山形県で太陽光発電を検討する際には、まず地域の特性を理解することが重要です。山形県は独特な地理的条件と気候特性を持ち、それが光熱費に大きな影響を与えています。

こちらでは、山形県の地勢や気候の特徴を踏まえながら、なぜ光熱費が高いのか、そして太陽光発電がどのように役立つのかを詳しく解説します。

◇山形県の地勢

山形県は東北地方の日本海側に位置し、県域のおよそ75%を山地が占める典型的な山岳地帯です。東部には船形山や熊野岳などを含む奥羽山脈が南北に走り、南部には三国岳を含む飯豊山地や、西吾妻山を中心とする吾妻山系が東西に連なっています。

中央部には月山などの出羽丘陵が広がり、西部には大朝日岳を主峰とする朝日山系がそびえ、複雑で変化に富んだ地形を形成しています。

これらの山々に囲まれた地域には、米沢盆地・山形盆地・新庄盆地という三つの内陸盆地があり、県民の多くがこれらの盆地や日本海沿岸の庄内平野に居住しています。

県の中央を流れる最上川は、これらの山地に源を発し、多くの支流を集めて県内を北流し、酒田市で日本海に注いでいます。最上川の流域面積は山形県全体の約86%を占め、「母なる川」として県民の生活や文化に深く根付いてきました。

◇山形県の気候

山形県の気候は、日本海に面する海岸部と内陸部で大きく異なる特徴を持っています。さらに内陸部は最上、村山、置賜の3地域ごとにその特性が異なり、多様な気候区分が見られます。

海岸部(庄内地域)の気候

庄内平野を中心とする海岸部は海洋性気候を呈し、多雨多湿な環境が特徴です。冬季には日本海からの北西の強い季節風が吹き、降雪量が多くなります。酒田市の過去10ヶ年平均降水量は1,953mmと県内で最も多く、年平均気温は12.8度となっています。

内陸部の気候

内陸部は一般的に気候が温暖で気温較差が大きいという特徴があります。ただし、地域によって以下のような違いがあります。

- 最上地域(新庄市中心):積雪が多く、夏季には豪雨に見舞われることが多い地域です。山間部特有の気候で、冬季の寒さが厳しくなります。

- 村山地域(山形市中心):平野部は比較的寡雨、寡雪ですが、月山や朝日山系の山間部は全国有数の多雨・多雪地帯となっています。山形市の過去10ヶ年平均降水量は1,170mm、年平均気温は11.9度です。

- 置賜地域(米沢市中心):比較的温和な気候ですが、吾妻山系の山間部は多雪地帯となっています。米沢市の過去10ヶ年平均降水量は1,449mm、年平均気温は11.4度です。

このように山形県は、同じ県内でも地域によって気候条件が大きく異なるため、太陽光発電の設置においても地域特性を考慮した計画が必要となります。

引用元:国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター

◇山形県の光熱費は高め!その理由

山形県の2021年における消費者物価水準は、総合指数(全国平均=100)で100.8と、東北地方で唯一全国平均を上回り、全国第4位という高水準にあります。特に光熱・水道費の負担が重く、これには山形県特有の地理的・気候的な要因が関係しています。

光熱費が高い3つの主な理由

山形県では、全国的に見ても光熱費の負担が大きい傾向があります。寒冷な気候や豪雪地帯という地域特性に加え、水道やガスといったインフラ整備にも多くのコストがかかるため、家庭のエネルギー支出が高くなりやすい状況です。

こちらでは、山形県で光熱費が高くなる主な要因を整理し、その背景を詳しく見ていきます。

1. 豪雪地帯による暖房費の高騰

山形県の多くの地域は豪雪地帯に指定されており、冬季の暖房費が高額になります。特に最上地域や山間部では積雪量が多く、11月から4月頃まで長期間にわたって暖房を使用する必要があります。内陸盆地特有の寒暖差の大きさも、暖房需要を押し上げる要因です。

2. 水道料金の割高さ

山形県の水道料金が高い背景には、地形とインフラ整備のコストが関係しています。山岳地帯が多い地勢のため、水源から各家庭への配水に高度な設備やエネルギーが必要です。

さらに、安全な水を供給するための浄水施設の建設・維持費用も大きく、水道料金の上昇につながっています。そのため、水の安定供給と品質保持を両立させるために、他地域と比べて高めの料金設定となっています。

3. プロパンガス料金の高止まり

山形県では都市ガスの普及率が低く、多くの家庭がプロパンガスを使用しています。プロパンガスは供給エリアが限定され、地域ごとの競争が少ないことから、価格が高止まりしやすい傾向があります。特に冬季は暖房や給湯でガス使用量が増えるため、光熱費全体を押し上げる要因となっています。

引用元:2020年基準 消費者物価指数 山形市 2025年(令和7年)6月分

自家消費型太陽光発電の仕組みと種類

近年、太陽光発電は再生可能エネルギーとして注目を集め、家庭や企業での導入が進んでいます。自家消費型太陽光発電システムは、電力を自分で消費すると電気料金を削減できるため、多くの家庭で導入が進んでいます。

◇自家消費型太陽光発電の主なモデル

自家消費型太陽光発電とは、太陽光で発電した電力を自宅や事業所などで直接使用するタイプの太陽光発電システムです。従来主流だった「全量売電型」が発電した電気をすべて電力会社へ販売する仕組みであるのに対し、自家消費型は発電した電力をまず自分で使い、余った分だけを電力会社へ売電します。

この方式では、電力の一部を売電するための契約が必要になる場合もありますが、基本的な目的は「購入電力量の削減」にあります。昼間に発電した電力を自宅で使用することで、電力会社から買う電気の量を減らせるため、毎月の電気料金を大幅に抑えることができます。

また、発電した電気を自家消費することで、電気代の変動リスクを軽減できる点も大きな魅力です。近年は電気料金の値上がりが続いているため、電力を自給できる仕組みを持つことは家計の安定につながります。さらに、発電量が消費量を上回った場合には余剰電力を売電できるため、経済的なメリットも得られます。

このように、自家消費型太陽光発電は「光熱費の削減」と「安定した電力確保」を両立できる仕組みとして、家庭や企業の間で注目が高まっています。

PPA(電力購入契約)モデル

PPA(Power Purchase Agreement)とは「電力購入契約」を意味し、初期費用をかけずに太陽光発電を導入できる新しいビジネスモデルです。エネルギーサービス事業者が需要家の敷地や屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を需要家が使用する仕組みとなっています。

PPAモデルでは、需要家は発電された電力を使用した分だけ料金を支払います。太陽光発電の設置費用やメンテナンス費用は事業者が負担するため、利用者側に初期投資や追加コストは発生しません。一般的に20年程度の長期契約が前提となっており、契約終了後に設備が無償譲渡されるケースもあります。

PPAモデルには「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」の2種類があります。

オンサイトPPAは需要家の敷地内に発電設備を設置し、発電した電力を直接使用する方式です。一方、オフサイトPPAは需要家の敷地外に設置した発電設備から送電線を通じて電力を供給します。

オンサイトPPAは送電コストが不要なため電気料金を抑えられますが、設備設置のためのスペースが必要です。オフサイトPPAは設置場所を持たない企業でも導入可能ですが、送電線の利用料が発生します。

オフグリッド型太陽光発電

オフグリッド(Off-Grid)とは、電力会社の送電網(グリッド)から完全に独立した電力供給システムを指します。太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、電力会社からの電力供給に依存せず、電力の自給自足を実現します。

オフグリッドには「完全オフグリッド」と「パーシャルオフグリッド(部分オフグリッド)」の2種類があります。完全オフグリッドは電力会社との契約を解除し、全ての電力を自家発電でまかなう方式です。

パーシャルオフグリッドは、基本的に自家発電で電力を供給しつつ、必要に応じて電力会社の電力を併用します。

オフグリッドの最大のメリットは、電気料金が不要になり、停電の影響を受けない点です。ただし、十分な発電能力と大容量の蓄電池が必要となるため、初期投資は高額になります。山形県のように冬季の日照時間が短い地域では、特に蓄電容量を多く確保することが重要です。

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光パネルを設置し、営農を継続しながら発電を行う取組です。作物の販売収入に加え、発電電力による収入も得られるため、農業経営の改善が期待できます。

隙間を空けてパネルを設置することで、下部での営農が可能です。作業機械のサイズに合わせた高さ、幅の設備とすることで、下部での機械作業も可能になります。農地法に基づく一時転用許可が必要ですが、適切に管理すれば農業と発電事業の両立が可能です。

メガソーラー(大規模太陽光発電)

メガソーラーとは、一般的に1MW(1メガワット=1,000kW)程度以上の出力を持つ大規模な太陽光発電設備のことです。主に企業や自治体が広大な土地に設置し、大量の電力を発電します。

1MW以上の出力の太陽光発電設備では、一般家庭約300世帯が1年間に消費する電力に相当する年間約100万kWh以上の発電量が見込めます。ただし、1MW以上のメガソーラーを設置するためには、約2ha(ヘクタール)の敷地が必要になります。これは野球のグラウンドやサッカー場の約2倍の広さに相当します。

メガソーラーの最大のメリットは、大量の電力を発電でき、売電収入や自家消費による電気代削減効果が大きいことです。また、税制や金融面での優遇措置を受けられる可能性もあります。一方、初期投資が高額で、維持管理やメンテナンスに多額の費用がかかる点や、近隣住民との調整が必要な点が課題となります。

【あわせて読みたい】

災害時も安心・電力確保の新常識「自家消費型太陽光発電」

地震・台風・豪雪など、全国的に自然災害が増加するなかで、電力供給の安定性が社会全体の課題となっています。特に山形県のような豪雪地帯では、冬季の停電リスクも高く、家庭や企業にとって「自分の電力を確保する」仕組みづくりが欠かせません。

こうした状況を背景に注目されているのが、自家消費型太陽光発電です。これは経済的な電気代削減だけでなく、災害時の非常用電源確保や事業継続計画(BCP)の観点からも有効な電力対策として注目されています。こちらでは、その主なメリットを詳しく紹介します。

◇ 電気料金を大幅に削減

自家消費型太陽光発電を導入する最大のメリットは、電力会社から購入する電気量を減らし、月々の電気代を大きく抑えられることです。発電した電気を自宅や事業所で直接使用するため、日中の電力使用コストを削減でき、長期的なランニングコストの低減につながります。

蓄電池を併用することで、昼間に発電した電力を貯め、使用量が最も多い時間帯に放電する「ピークカット」が可能になります。ピークカットとは、最大需要電力(デマンド値)を下げることで、契約上の基本料金を削減する仕組みです。特に工場や店舗などの電力負荷が高い施設では、この効果が顕著に表れます。

山形県は全国的に光熱費が高い地域の一つです。春から秋にかけては日照時間も安定しており、この期間に自家消費型太陽光発電を活用することで、年間の電気代を大幅に削減できます。冬季も蓄電池の併用によって、暖房需要の高い時期の電力コストを抑えることが可能です。

◇ 脱炭素社会への貢献

太陽光発電は、発電時にCO₂を排出しないクリーンなエネルギーです。自家消費型太陽光発電の導入は、電力の地産地消を促しながら、環境負荷を軽減する取り組みとして高く評価されています。

企業が自家消費型太陽光発電を導入することで、CO₂排出削減という具体的な成果をCSR(企業の社会的責任)活動として発信できます。環境への取り組みを重視する取引先や消費者が増えている現在、再生可能エネルギーの活用はブランドイメージ向上にも直結します。

太陽光発電設備は「工場立地法」において環境施設として認められるため、一定の緑地面積の代替として算入できます。これにより、敷地の有効活用が可能となり、工場や事業所のレイアウト設計に柔軟性を持たせることができます。

◇ 災害時にも電力を確保できる安心性

停電が長期化する災害時には、電力の確保が生活や事業継続の大きな鍵となります。自家消費型太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば、停電時でも照明・通信機器・冷暖房などに必要な電力を自立的にまかなうことが可能です。

山形県では、冬季の大雪や着雪による停電被害が発生することがあります。過去にも積雪により送電線が損傷し、地域全体が停電した事例が報告されています。自家消費型太陽光発電と蓄電池の併用は、このような災害時にも最低限の電力を確保できる有効な手段となります。防災・減災の観点からも導入効果が大きいシステムです。

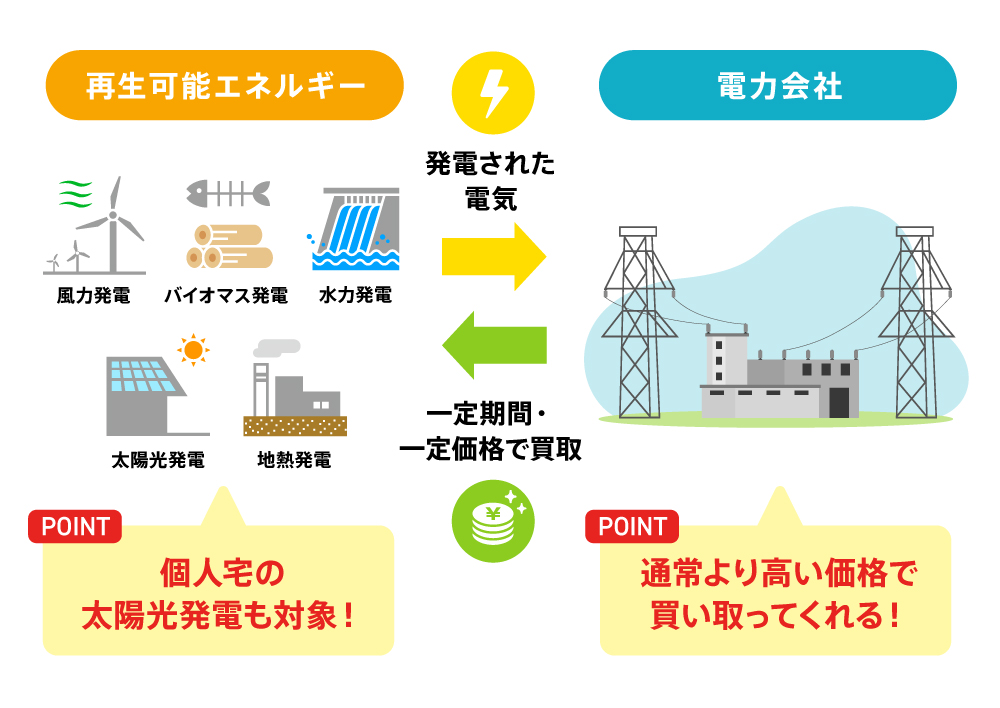

◇ 余剰電力の売電で収益を確保

発電した電力のうち、使用しきれない余剰分は、条件を満たせばFIT(固定価格買取制度)を活用して電力会社に売電できます。これにより、経済的な利益を得ながら初期投資の回収を早めることが可能です。

FIT制度の基本条件において対象となるのは、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で、自家消費率が30%以上などの条件を満たす必要があります。さらに、「自家消費計画書」の提出などの手続きを経て認定を受けることで、20年間にわたり余剰電力を固定価格で売電できます。

引用元:経済産業省「令和7年度以降(2025年度以降)の調達価格等について」

◇ 節税効果で投資負担を軽減

自家消費型太陽光発電は、複数の税制優遇制度を活用できる点も大きなメリットです。導入にかかる初期投資を抑えながら、資産としての価値を高めることができます。

資本金または出資金が1億円以下の法人が対象で、対象設備を新規取得して指定事業に使用する場合、即時償却または取得価額の最大10%(資本金3,000万円以上1億円以下の場合は7%)の税額控除を受けられます。

中小企業が自治体の認定を受け、「先端設備等導入計画」に基づいて設備を導入した場合、固定資産税が最長3年間ゼロになる特例を受けられます。対象設備や条件は自治体ごとに異なるため、導入前に「導入促進基本計画」を確認しておくことが重要です。

引用元:中小企業庁

自家消費型太陽光発電の種類

主なものとしては「全量自家消費型」と「余剰売電型」の2種類が挙げられます。これらのシステムは、それぞれの家庭や用途に応じた選択が可能です。

◇全量自家消費型

発電した全ての電力を自宅で消費し、余った電力の売電が基本的な仕組みです。このシステムは、太陽光発電によって得られる電力をできるだけ効率的に自宅で使い切ることを目的としています。

自家消費型の中では、もっともエネルギー効率が高い方法ですが、電力使用量が多い家庭でないと、全ての電力を使い切れない場合があります。このため、電力使用量の多い家庭向けに最適な選択肢となります。

◇余剰売電型

発電した電力のうち自宅で使用しなかった分を電力会社に売る仕組みです。このシステムは、太陽光発電において使わない電力を無駄にせず、売電収入を得られるため、住宅の電力消費量が少ない家庭に適しています。

電力消費が少ない一人暮らしや高齢者世帯などに有効で、日中の太陽光が強い時間帯に余剰電力を売却すると、安定した収入源となる場合もあります。

全量売電型と自家消費型どちらがおすすめ?

画像出典:フォトAC

太陽光発電を導入する際に大きな選択肢となるのが「全量売電型」と「自家消費型」です。これらのシステムは、それぞれに異なるメリットとデメリットがあり、家庭の電力消費量や生活スタイルにより最適な選択肢が変わります。

全量売電型と自家消費型の違い、そしてどちらがおすすめかについて詳しく解説します。

◇全量売電とは

全量売電とは、太陽光発電で得られた電力を全て電力会社に売る仕組みです。この方法では、発電した電力がどれだけ多くても、余すところなく電力会社に売電できます。全量売電型は、太陽光発電の売電単価が高く、売電収入が一定の安定性を持つため、特に電力消費が少ない家庭にとって魅力的な選択肢となります。

また全量売電型は、太陽光発電の電力を全て売れるため、電力を使わない時間帯でも収益を得られます。このため、昼間に仕事をしている家庭や、昼間に家を空けることが多い家庭に向いています。特に発電能力が高いシステムを導入した場合、売電収入が家計に大きなプラスとなることも期待できます。

◇災害時も安心

自家消費型の大きなメリットの一つは、災害時での非常用電源としての機能です。電力供給が停止した場合でも、太陽光発電によって得られる電力を使用できるため、家庭内で最低限の電力を確保できます。このため、非常時に備えて導入する家庭が増えてきています。

また、災害時に電力が不足する状況において、他の家庭と同じように電力供給を受けられない場合でも、太陽光発電が自宅の電力を補うため、生活に支障をきたさない点が魅力です。

【あわせて読みたい】

FIT制度を適用するなら自家消費率をチェック

FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)を利用して太陽光発電システムを導入する場合、特に注目すべきなのが「自家消費率」です。得た電力のうちどれだけを自宅で消費するかを示しており、適用条件にも関わってきます。

◇FIT制度とは

再生可能エネルギーを積極的に利用するための国の政策で、太陽光発電などで発電された電力を固定価格で買い取る制度です。この制度により、太陽光発電の導入で得られる収益が安定し、発電された電力を長期間にわたって売却できます。

太陽光発電の設置費用を回収しやすくするために、多くの家庭や企業で利用されています。

目的は、再生可能エネルギーの導入促進と、持続可能なエネルギー社会の実現にあります。一定の基準を満たす太陽光発電システムには、20年間にわたって一定価格で電力を買い取ることを約束するため、設置者にとっては安定した利益を確保できる手段となります。

◇必要要件

適用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に、10kW以上50kW未満の太陽光発電システムを設置する場合、その電力の30%以上の自家消費が求められます。自家消費率が30%未満の場合、FITの適用を受けられず、売電の権利を失う可能性もあるため、この要件のクリアは非常に重要です。

この要件は、太陽光発電を導入する家庭にとって、大きな判断材料となります。特に、発電した電力をどの程度自家消費するかが重要なポイントとなり、自家消費率を高めるための工夫が必要です。

平均的な自家消費率と消費率を上げる方法

画像出典:フォトAC

太陽光発電を導入した際に気になるのが「自家消費率」です。自家消費率が高ければ、電力会社から購入する電力が減り、電気代の節約効果が大きくなります。

自家消費率を上げることは、電気代の削減とともに、太陽光発電システムの効果を最大化するために重要なステップです。

◇平均的な自家消費率

自家消費率の平均値は、一般的に30~50%程度と言われています。家庭ごとの電力消費量や太陽光発電システムの規模によって、この数値は異なりますが、標準的な家庭ではこの範囲に収まることが多いです。

しかし、電力消費量の少ない家庭では、自家消費率が低くなる場合もあります。そのため、より高い自家消費率を達成するためには、工夫や追加投資が必要となることが多いです。

◇自家消費率を上げる方法

自家消費率を上げるためには、いくつかの方法があります。例えば、蓄電池の導入やオール電化住宅の実現、さらにはエコキュートの使用などが挙げられます。これらの方法を組み合わせると、効率的に自家消費率を向上させられます。

蓄電池の導入

日中に発電した電力を夜間や電力消費の多い時間帯に使用できます。これにより、太陽光発電の余剰電力を無駄にせず、電力を効率的に活用できるため、自家消費率が大幅に向上します。

オール電化住宅

家庭内の電力消費をすべて電気で賄え、太陽光発電で得た電力を効率的に消費が可能になります。特に、ガスの使用を控えると、より多くの発電電力を自宅で消費できます。

エコキュートの使用

エコキュートは、電気を利用してお湯を沸かすエコな設備です。太陽光発電で発電した電力を使ってお湯を沸かせられ、これによりエネルギーの効率的な利用が実現できます。

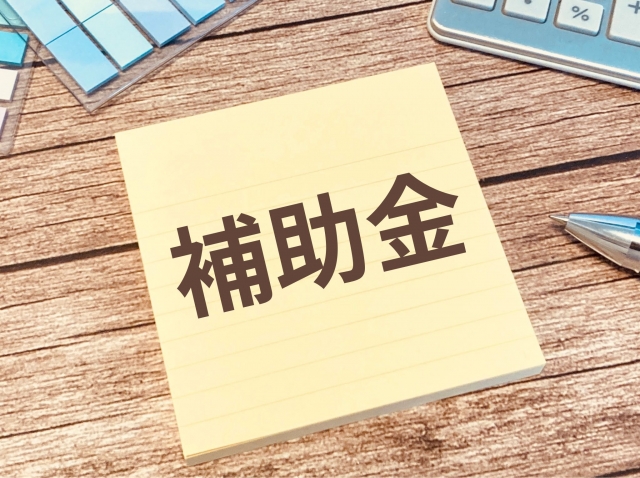

山形県で利用できる太陽光発電の補助金

太陽光発電システムの導入には一定の初期費用が必要ですが、山形県および各自治体では、再生可能エネルギーの普及を目的とした補助金制度が整備されています。これらの制度を活用することで、導入時の費用負担を大幅に軽減でき、太陽光発電をより導入しやすくなります。

こちらでは、山形県および山形市で利用できる主な補助金制度を紹介します。

◇令和7年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)

山形県では、家庭や事業所での再生可能エネルギー設備の導入を支援し、温室効果ガス排出量の削減を推進するため、「やまがた未来くるエネルギー補助金」を実施しています。太陽光発電と蓄電池を同時に導入する場合に活用できる県の代表的な補助制度です。

この補助金の主な対象設備と補助金額は以下の通りです。

| 補助対象設備 | 補助金額 | 上限額 |

| 蓄電池【非FIT型】 | 7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額 | 40万円 |

| 蓄電池【卒FIT型】 | 3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額 | 20万円 |

※非FIT型の蓄電池には、10kW未満の太陽光発電設備を新規同時導入することが条件となっています。また、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く)製品であることも要件です。

募集期間と応募条件

- 募集期間:令和7年3月14日(金)~同年11月28日(金)必着

- 受付方式:先着順のため、予算額に到達次第募集終了

- 事業完了期限:令和8年1月31日

- 対象者:山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人、または山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く)又は個人事業主

申請の流れ(非FIT型の場合)

- 事前申込書の提出:令和7年11月28日までに事前申込書を提出

- 買取プランへの申込:「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランに申込完了

- 申込受理決定:補助金の交付予定者へ申込受理決定通知が送付される

- 工事完了・電力受給開始:設備の設置工事を完了し、電力会社と電力受給を開始

- 交付申請書(兼実績報告書)の提出:工事完了後30日以内または令和8年1月31日までに提出

引用元:山形県「令和7年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)」

◇非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金

山形市では、市内における再生可能エネルギーの普及と地産地消を推進し、脱炭素化を図ることを目的に「非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金」を実施しています。

太陽光発電設備本体の導入に対して補助を受けられる制度であり、山形県の補助金と併用することで、初期費用をさらに抑えることができます。

この補助金の主な対象設備と補助金額は以下の通りです。

補助対象設備と補助金額

| 補助対象設備 | 市民 | 事業者 |

| 太陽光発電設備 | 7万円/kW(上限42万円=6kW) | 5万円/kW(上限500万円=100kW) |

| 蓄電池 | 1/3(上限5万円) | 1/3(上限100万円) |

| エネルギーマネジメントシステム | 2/3(上限5万円) | 2/3(上限100万円) |

募集期間と重要な条件

- 申請期間:令和7年4月23日(水曜)~12月26日(金曜)

- 受付方式:先着順(予算額に達した場合は受付終了)

- 事業完了期限:令和8年2月13日

- 重要な条件:

- 山形市内に設置されるものであること

- 山形市内の事業者に設置を委託等するものであること(PPA又はリースの場合を除く)

- 補助金の交付決定の日以降に発注・契約するものであること(交付決定前の着工は対象外)

- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと

- 発電電力について、一定割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上自家消費すること

- 余剰電力を売却する場合は、山形県の「山形県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者に売却するものであること

【あわせて読みたい】

山形県でおすすめの太陽光・蓄電池 販売施工会社3選

山形県を対応エリアとする太陽光発電の販売・施工会社を3社ご紹介します。

◇株式会社電力応援

株式会社電力応援は、再生可能エネルギーを活用した自家消費型発電の導入をサポートし、エネルギーコストの削減と環境負荷の軽減を目指しています。

個人のお客様には、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたサービスを提供しています。

| 会社名 | 株式会社電力応援 |

| 本社所在地 | 〒990-2321 山形県山形市桜田西4丁目5-3 |

| 蔵王産業団地営業所 | 〒990-2338 山形県山形市蔵王松ケ丘1丁目2-3 |

| 電話番号 | 023-665-1577 |

| 公式ホームページ | https://d-ouen.com/ |

法人のお客様には、初期費用ゼロで太陽光発電を利用できるPPA事業を案内しています。また、展示場では導入後の効果を実際に確認できます。

株式会社電力応援について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼株式会社電力応援の自家消費型発電でエネルギーの地産地消が実現

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇ライジング株式会社

引用元:ライジング株式会社

ライジング株式会社は、太陽光発電の普及を通じて、災害に強い街づくりを支援し、持続可能なエネルギー社会の実現を目指しています。積雪地域でも安定して利用できるシステムを提供するほか、未活用の土地を有効活用する取り組みも進めています。

| 会社名 | ライジング株式会社 |

| 所在地 | 〒997-0801 山形県鶴岡市東原町24-34 |

| 電話番号 | 0235-33-8877 |

| 公式ホームページ | https://www.rising-solar.jp/ |

個人のお客様には、特別仕様の太陽光発電パッケージを提案。法人のお客様には、初期費用ゼロで導入できる自家消費型太陽光発電をサポートしています。さらに、V2Hシステムを活用し、次世代のエネルギー活用を推進しています。

ライジング株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼ライジング株式会社は地球にもお財布にも優しい太陽光発電を提供

◇オムロン株式会社

引用元:オムロン株式会社

オムロンは1995年からパワーコンディショナ事業を展開し、安全性と効率性の向上に取り組んできました。独自の技術「AICOT」を活用し、感電や火災のリスクを軽減しています。また、「おうちdeソーラー」というPPAモデルを通じて、初期費用ゼロで太陽光発電を利用できる仕組みを提供しています。

| 会社名 | オムロン株式会社 |

| 所在地 | 〒600-8530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン京都センタービル |

| 電話番号 | 075-344-7000 |

| 公式ホームページ | https://www.omron.com/jp/ja/ |

さらに、高性能なパワーコンディショナや蓄電池システムを開発し、家庭や企業で幅広く活用されています。

について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼オムロンが誇る太陽光発電のパワーコンディショナソリューション

まとめ

今回は自家消費型太陽光発電について解説しました。

自家消費型太陽光発電は、発電した電力を自宅で使用し、余剰分を売電するシステムで、電気料金削減や災害時の非常用電源としてのメリットがあります。主に「全量自家消費型」と「余剰売電型」の2種類があり、電力使用量に応じて選べます。

全量売電型との違いは、発電電力を全て自宅で消費する点にあります。また、FIT制度を利用する場合、自家消費率が30%以上必要で、蓄電池の導入やオール電化住宅への切り替えが自家消費率向上に有効です。

太陽光発電の導入を検討している方の参考になれば幸いです。